ハンガリーの数学者スザキ・ヤーノシュによって考案されたナノドッツは原子をイメージして作られた球体磁石です。直径5㎜の球体磁石の一粒一粒にN極S極があります。普通のブロックのように単純に並べるだけでは形になりません。なぜなら、磁石ですので、引き合ったり反発したりするからです。

ナノドッツを触ると多くの生徒たちは5秒で集中します。指先を使い脳に刺激を与えながら、見えない磁力の方向を考えながら形を作っていきます。ナノドッツで形を作る時には何度も数を数えます。なぜなら、規則性のある形と数には関連性があるからです。例えば、3角形であれば3の倍数じゃないと三角形は作れません。8では四角はつくれても三角形はつくれません。ナノドッツで遊んでいれば数字を形や量でイメージできるようになります。

最初は粘土のようにこねて形作るだけだったのが、講座を受けてからは習った形を何度も作っていました。そして飾って壊さない。正確には壊せなかったのですが。

それがいつしが自分で形を作れるようになってから壊せるようになりました。

壊しても何度も作ることができるという自信がつき、そこからはいろいろ考えて自分で作ることが増えたように思います。

どの部品が何個集まってできているかを目で見て計算できるようになったり、ひとつの形が変化するものを作ったり、講座で習った形を縮小拡大できるようになりました。

知らず知らずのうちにかけ算の意味を理解していて、ナノドッツでここまで数のしくみを理解できるとは思っていなかったので、正直驚いています。

うちでは作ったものについて説明してもらうのですが、こちらが思いつかないような計算をしていることがあります。算数の答えの出し方が一つではなく、いろんな方法で求めることができるのと同じだなと痛感しています。

ただ形を作って終わりではなく、そこに至るまでの過程が大事であること、それがナノドッツの魅力であると同時に、息子にとってなくてはならない存在になっています。

時には思い通りに作れないこともありますが、そんな時はちょっと離れてからまた挑戦しています。自分で自分の機嫌をフラットにする力も身についたように思います。

無理なことは最初からしない、石橋を叩きすぎて壊すくらいの用心深さでしたが、チャレンジ精神が身に付き、学校でも発表や係決めで積極的に手を挙げているそうです。

この先、息子がどのような思考力を持ち、難題に立ち向かっていくのか、本当に楽しみです。

毎日息子で実験中!

結果が出るのは数年先ですが、手応えを感じています。

千葉県在住の親子(いずる君、講座受講当時小学校2年生)

https://youtu.be/1X_SJhxPqcQ

ナノドッツは算数だけではありません

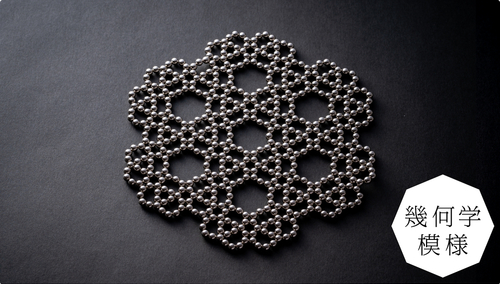

ご存知の通りSTEAM教育のAはART(芸術)です。写真は三重県在住の5歳の女の子の作品です。絵も小さなドッツから出来ていますので、絵も描けますし、幾何学模様を立体化することも出来ます。今までにない素材を使ってアーティスティックな感性を養うことも可能です。

数学と芸術は無関係ではありません

幾何学模様は文字通り幾何学から由来する芸術ですが、小さなパーツを規則性に則って組み立てて行くことで出来上がる美しさは大人も子供も魅了されます。

ナノドッツは算数や芸術だけではありません

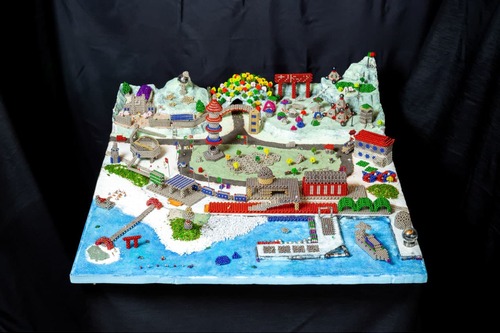

ナノドッツの親子インストラクター達が集まって16人が集まって作り上げたジオラマ作品です。企画から始まり都市計画や建物や公園等をナノドッツで作り上げました。トライ&エラーをくりかえしながら、お互いの知恵を出し合って作り上げました。子供たちの達成感はもちろんのこと、子供たちの成長を見た親たちも机の上の勉強では習得できない貴重な体験をしたことを喜んでいました。

STEAM教育をナノドッツと言うシンプルなツールで実現できます

- 特徴1

ナノドッツだけでSTEAM教育の全ての要素を賄うことが出来る

- 特徴2

今している仕事に+アルファして相乗効果を上げることが出来る

- 特徴3

親子でインストラクターの仕事が出来る。

- 特徴4

商品を販売することも出来る。

- 1 体験会に参加して、体感してみる

- 2 講座を受けてみる

- 3 良さを感じたら、インストラクター養成講座を受ける

- 4 STEAM教育の実践を開始する

未来からの贈り物「ナノドッツ」

AI時代に入り知識があることの意味は大きく変化しました。なぜなら、検索する方法を知っていれば必要な時に必要な知識は取り出す事が出来るからです。既に知られている知識は母国語の読解力と検索する方法が分かっていれば、予め詰め込む必要性はありません。

本来の教育の目標は「わからない」混沌の状態から「わかりあえ」共感でき喜びを感じる道を示すことです。知識が沢山あることが目標ではありません。

今までの既存の知識を教科書で学ぶ教育に代わって、トライ&エラーで答えを発見する経験をしたり手を動かし頭の中で思考実験を繰り返したりしながら「なるほど」「そうだったのか」と体感できる教育がこれからは大切になります。それらの体感を通じて、未知なる出来事に対してもぶれることのない体幹(生きる力)を鍛えることが必要だからです。

そのためには、日本でも注目されはじめたSTEAM教育が有効だと言われはじめました。AIの進展によりアメリカで導入された教育方法で、S(サイエンス)、T(テクノロジー)、E(エンジニアリング)、A(芸術)、M(数学)を総合的かつ相互補完的にアプローチして答えを探したり、作品を作り上げたりする教育です。産業界も平均的な知識のある常識人を求める流れから、問題解決能力がある人材を求める傾向にシフトしています。経済産業書のホームページを「STEAM」で検索すると25,610件ヒットし、文部科学省のホームページでも741件(2021年6月18日現在)のヒット数です。一般的にはあまり馴染のない「STEAM」ですが、水面下ではSTEAM教育導入への動きが着実に進んでいるように思われます。

最初は「わからない」状態の子供たちが「もしかして」と着想を得て仮説をたて、「たしかめ」(実験、リサーチ)、「なるほど」(理解、法則化)と思い、理解できたことを組み合わせて(企画、設計)し、「形にする」(技術、芸術)ことによって「わかりあえる」(共感)できるまでの過程を経験することがSTEAM教育の大筋になります。まさしく、これからの時代を生き抜く力になる教育です。

しかしながら、現実の教育現場においてはSTEAM教育という言葉はまだ浸透しているとは言い難い状況です。まだ、ほとんど何も進んでいない状態で現場ではどうしたら良いかわからないというのが正直なところです。

そんな中、2018年に設立した私たち一般社団法人日本nanodots協会では球体磁石のナノドッツを使った教育を推進してまいりました。主に小学生を中心とした親子を対象とした講座を進める中で様々なことが分かってまいりました。

① 驚きと喜びをもって遊びながら学んで(やらされ感が全くなく集中)

② なんでそうなるの?と疑問をもち

③ 講座中に「なるほど」とか「あ、そうか」と子供たちが自然と発言して

④ できた作品を「みて、みて」と共感を求めて

⑤ 基本的な技術を学ぶと新たな作品に自らチャレンジしている

この様な子供たちの自発的な学びの様子はある特定の子供たちだけではなくて、ほとんどの子供たちに見られることです。

ナノドッツはハンガリーの数学者によって考案され、カナダの会社で開発された創造教育ツールです。直径5㎜の球体磁石の原子をイメージされてつくられています。一粒一粒にN極S極があり引き合ったり反発しあったりするため、一般的な知育玩具のように単純にマニュアル通りに並べるだけで形を作ることができません。見た目同じ球体磁石なのに上手く形が作れたり作れなかったりします。磁力という目に見えない法則を意識しながら、作り上げる必要があります。

直径5㎜の球体磁石というシンプルなパーツがあるだけです。原子をイメージしてつくられているので、非常に抽象度が高いツールでありながら汎用性があり具体的な形が作れます。手を使い遊んでいるうちに脳に刺激を与え、トライ&エラーを繰り返し、思考実験を自然にするようになります。

前述のSTEAM教育の、S(サイエンス)、T(テクノロジー)、E(エンジニアリング)、A(芸術)、M(数学)の全ての分野をナノドッツと言うシンプルなツールだけで賄えることができ、完成した作品は美しい芸術品のような感動を与えます。オブジェとして飾っておいても価値があります。

しかし、成長した子供たちは自分の作った作品にこだわることなく完成した作品を壊して新たな作品にチャレンジしていきます。変化の激しい現代において、既存の知識にこだわり続けていくことは危険なことですが、答えを出す能力が身についている人たちは柔軟な思考力で新しい時代を切り開いていきます。いつでも壊せる自信はいつでも作り上げる事が出来るという体験に裏付けされているのです。壊して原子にもどすことは新たな創造の源なのです。全てのものは原子からつくられているのですから!

私たちはナノドッツに触れた子供たちが自分の才能を見つけて成長していく姿を見て来ました。未来からの贈り物であるナノドッツという創造教育ツールで遊んだ子供たちといっしょに素晴らし未来を築くことが私たちのミッションなのです。

一般社団法人日本nanodots協会 代表理事 藤田順治